随着国产品牌的崛起,这种机器正成为越来越多医生手里的常用工具。

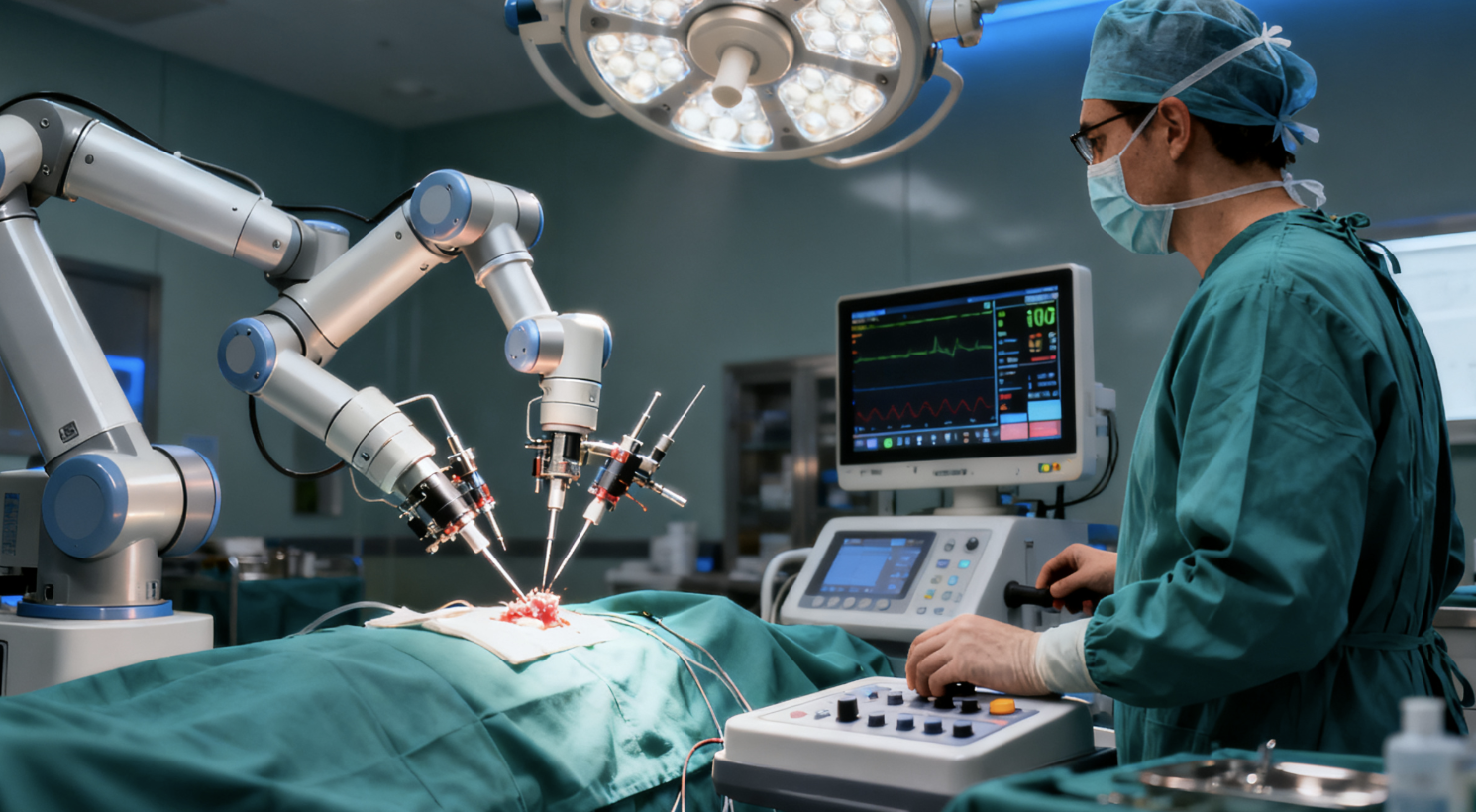

在南京鼓楼医院的手术室里,一台腔镜手术机器人正以毫米级精度缝合组织。几百公里外,郑州大学第一附属医院的同款设备已经连轴完成第三台微创手术,帮助医生减轻手部疲劳,降低操作误差。

过去,这类机器人从国外进口,一台要价超过两千万元,维护成本也高得惊人,只有少数顶级医院负担得起。如今,随着国产品牌的崛起,这种机器正成为越来越多医生手里的常用工具。

截至 2025 年第一季度,国产腔镜手术机器人的市场占有率已达到 44.4%——在这场变革中,敏捷医疗科技(苏州)有限公司是领跑者之一。

这家成立于 2020 年的公司,近期完成了数亿元B轮融资,正从技术验证阶段跨入商业化放量期。敏捷医疗的核心产品 AGIBOT® 于今年 3 月获批上市,并在多家三甲医院完成超百例临床应用。

透过敏捷医疗的崛起,可以看到这一赛道的几大趋势:

技术升级:

5G 的低时延让远程手术成为现实,AI 技术用于术前路径规划和术中影像增强,手术机器人正从“工具”升级为“智能助手”。

国产替代:

进口设备价格高、与本地临床需求不匹配。国产品牌以更高性价比和更贴近医生需求的设计,快速抢占市场。

商业化放量:

随着产品获批上市、医院采购需求释放,再加上政策对高端医疗装备的扶持,行业正从研发期迈入规模化应用期。

全球化拓展:

借助“一带一路”契机,国产手术机器人开始布局中东、东南亚等新兴市场,复制国内替代的成功经验。

01

外科医生的手,是最精密的“工具”。但再稳的手,也会累,也会抖。

手术机器人最早被发明,就是为了替医生“稳住双手”。它能把人手的动作转化为更平滑、可控的机械操作,避免颤动、减少创口,让病人恢复得更快。

问题在于——那一代机器人太贵,也太复杂。设备动辄上千万,维护麻烦,培训周期又长。能用得起的医院不多,真正落地的手术更少。

2020 年 9 月,徐敏在苏州组建了敏捷医疗。他想做一件难而对的事:造出一台能真正上手术台的国产机器人。

当时市场几乎被进口品牌占据。一台腔镜手术机器人要两千多万元,而且很多功能并不贴合国内医生的使用习惯。徐敏意识到,“以临床需求为导向”虽然是大家嘴上的共识,但真正做到的公司几乎没有。那就是机会。

从一开始,他就定下方向——不做展会的“样机”,只做能进手术室的“工具”。

为了做到这一点,团队的研发从医生那里开始。他们先在医院里复盘场景、提炼需求,再回到实验室攻克核心难题。模块化研发让产品迭代更快,也让每个细节更贴近真实手术。

成立后的三年里,敏捷团队几乎都埋在“别人看不见的地方”:微型执行器、机械臂精度、触觉反馈算法、延时补偿、手术安全边界……

这些词听上去晦涩,但意义很直白——

医生在狭窄空间里切开一块比米粒还小的组织,机器人能不能在毫秒内响应?突发出血时,它能不能立刻收针,避开血管和神经?

没有捷径。他们在真实手术、动物实验、模拟人体上,一毫米一毫米调,一刀一刀试。

终于,2025年3月,AGIBOT® 腔镜手术机器人获国家药监局批准上市。如今,它已在南京鼓楼医院、郑大一附院等完成上百台手术。三连台、四连台手术成了常态。

02

腔镜手术机器人的发展,几乎就是中国高端医疗装备国产化的缩影。

故事要从手术机器人“达芬奇”说起。

早些年,这个来自美国的机器人几乎占据了整个市场。凭着技术领先,它既定下了标准,也筑起了门槛单——设备贵、服务也贵。

直到 2015 年之后,情况开始松动。微创外科需求暴涨,国产企业看到了机会,开始投入研发。

2020 年后,政策扶持叠加技术积累,国产手术机器人迎来真正的“破局期”。敏捷医疗就是在这一波浪潮中成长起来的公司之一。

数据显示,2024 年中国手术机器人市场规模约 95.9 亿元,近五年年均增长 34.5%。到 2025 年,这个数字预计会突破 110 亿元。其中,腔镜手术机器人占了最大的一块。

但这片蓝海,并不平静。核心零部件——比如减速器、伺服电机——仍依赖进口,占整机成本七八成。产品同质化问题也开始出现,有些企业陷入价格战。临床数据积累和医生培训体系,也仍落后于国际巨头。

目前,市场大致分为两派:

一派是以“达芬奇”为代表的进口系统,技术成熟,占据高端市场;另一派是以敏捷医疗、微创医疗为代表的国产品牌,主打高性价比和临床适配性,加速替代。

从整体格局看,腔镜手术机器人仍是“外资领跑、国产追赶”。

2025 年第二季度,直觉医疗(达芬奇母公司) 仍以 53.8% 的市占率居首,但价格高得让许多基层医院望而却步。

国产阵营中,微创医疗、瑞龙外科、敏捷医疗正在形成“包围圈”。今年第一季度,国产品牌的整体市场份额已经达到 44.4%。

在竞争加剧的同时,各家公司也在走不同的路。

直觉医疗靠的是几十年的临床数据、完善的培训体系,以及“设备 + 耗材 + 服务”的成熟商业模式,累计完成手术超过 1100 万例。

微创医疗的“图迈”机器人以广泛的三甲医院覆盖见长;瑞龙外科主打模块化设计,适配不同科室;而敏捷医疗的独特之处在于,它几乎所有技术都自己做:。从机械臂到算法、从系统集成到控制单元,全链路自主研发。

03

5G 和 AI 的浪潮,正在重塑手术机器人的未来。对敏捷医疗这样的国产公司来说,这是一次难得的“窗口期”。

先说 5G。

它的低时延——只有 1 毫秒——让远程手术真正可行。过去,偏远地区的病人要长途跋涉去大城市才能找到顶级专家。现在,通过 5G 连接,专家在千里之外也能操控机器人完成微创手术。

这意味着,优质医疗资源不再被地理围墙困住。基层医院医生短缺的难题,正在被一点点解决。

再看 AI。

它给机器人装上了“大脑”。AI 能在术前分析影像、规划路径;术中放大细节、识别病变;

有时还能自动完成缝合等重复操作。这样不仅让手术更精准——比如胃癌手术的精度提升了 30%。也让医生不再那么疲惫。

这正是敏捷医疗在做的事。它的 B 轮融资重点之一,就是升级前沿技术平台,让 AI 与机器人深度融合,缩小与国际巨头的差距。

目前,中国手术机器人的渗透率还不到 5%,而欧美已经超过 20%。国产品牌的崛起,可能开启一个新的循环:设备普及 → 数据积累 → AI 升级 → 价值提升。

政策扶持正在加码,成本优势也在显现。国产企业不仅能抢下进口品牌的份额,还可以借“一带一路”的机会走向中东、东南亚等新兴市场。

未来,也许中国会诞生一家真正全球化的医疗科技品牌。那时候,手术机器人的故事,将不再只属于“达芬奇”。

联系创业者

进入个人中心-联络人,即可查看请求结果

您还未认证身份,暂时无法和ta联系!请尽快前往个人中心进行创投认证哦。