北京的新云医疗正在SCS治疗领域崭露头角。

访谈|铅笔道 邹蔚、松格

疼痛不仅是一种生理感受,它还是情绪、记忆与社会环境共同塑造的复杂体验。它像没有言语的黑暗,把人隔绝在孤岛上。

哲学家尼采长年遭受偏头痛、胃肠病和神经痛,几乎每天都被身体折磨。他在笔记中写道:“疼痛是我最忠实的伴侣。”

而人类与疼痛的较量,也几乎贯穿整个文明史。从巫术、草药,到鸦片、酒精,再到麻醉剂、现代药物。人类希望找到一种方式,能够迅速、持久地抑制慢性疼痛。

直到二十世纪末,人类才开始尝试另一种思路:不是继续寻找更强效的药,而是直接干预神经系统本身。脊髓电刺激(SCS)便是这一思路的产物。通过在脊柱椎管内安放电极,以微弱的电脉冲干扰疼痛信号,它让大脑“误读”来自身体的讯息,从而减轻长期折磨患者的慢性疼痛。

北京的新云医疗正在SCS治疗领域崭露头角。公司创始人赵云曾在医院工作八年,根据工作经验的积累,敏锐看到了慢性疼痛未来的发展。2016年,正值中国推动建立疼痛专科医联体之际,他选择进入慢性疼痛治疗赛道,并逐渐切入闭环SCS等细分领域,使新云医疗成为国内较少专注于慢性疼痛创新器械研发的企业之一。

新云医疗希望通过技术创新,将新型神经调控装置植入患者体内,全天候提供精准镇痛刺激,使其不必再长期忍受带状疱疹后神经痛等难治性疼痛。

“一位退役的知名运动员,各方面条件都很好,但长期被疼痛困扰。年轻时留下的运动损伤,随着年龄增长越来越明显。后来找到我们,了解到有专门诊疗疼痛的学科,通过诊断确认病因,实施对症治疗后,疼痛很快得到了缓解。他说重新找回了20年前的感觉。”赵云谈到疼痛治疗的意义。

与此同时,慢性疼痛不仅是个人的困境,也是社会层面的挑战。据估算,2021年这一问题给美国带来的年度经济负担高达约7228亿美元。

各国医疗体系正日益重视疼痛治疗。在中国,原卫生部(现国家卫健委)早在2007年将“疼痛科”列为临床一级学科,此举推动了各大医院的系统化建设。如今,公立三甲医院普遍设有疼痛科,诊疗范围涵盖三叉神经痛、带状疱疹后遗神经痛、癌痛和慢性腰腿痛等。然而,行业仍面临患者认知不足和治疗手段有限的挑战。随着人口老龄化加快,中国每年新增约1000万至2000万慢性疼痛患者,这一压力愈发凸显。

赵云认为,在国内,随着疼痛科室的普遍设立,诊疗项目的医保覆盖,患者刚需。正是巨大的市场的空白。在美国市场,患者对疼痛治疗的认知很普及,对新产品付费意愿也很强,先进的SCS器械出海将迎来新机会。

2025年,全球慢性疼痛治疗市场将增长至5000亿元。

最近,新云医疗完成了B+轮融资,道彤投资领投,泰州天使基金、乾丰投资等跟投。自创立以来,新云医疗累计完成6轮融资。

以下是铅笔道和赵云的对话精华部分。

声明:访谈对象已确认文章信息真实无误,铅笔道愿为其内容做信任背书。

01 疼痛治疗:从靠药物到靠器械

铅笔道:为什么会在疼痛医学领域创业?

赵云:我是机缘巧合进入了医院,负责临床路径设计和海外器械引进,对医院运转比较了解。

后来跟一些疼痛科专家合作,接触到疼痛医学。2016年,国家刚好在筹备疼痛专科医联体,我也参与其中,这算是一个重要契机。

疼痛不仅影响睡眠、情绪,还会影响工作和收入,进而影响整个家庭的生活质量。长期不处理甚至可能导致严重后果。疼痛分急性和慢性,我们聚焦慢性疼痛——连续或反复疼痛三个月以上的病人。相比糖尿病等慢病,疼痛治疗效果更直观,患者也更容易感受到疗效。

欧美在这方面走得很前,他们对生活质量的要求高,疼痛耐受度低。随着国内生活水平提升,疼痛问题也逐渐被重视。

欧美过去依赖止痛药,但易成瘾、副作用大。后来转向微创或物理性治疗,推动了相关器械的发展。美国在2016年统计过,疼痛带来的社会负担高达七八千亿美元。

在国内,据统计大约有3亿慢性疼痛病人。最早期治疗可能靠药物治疗。若无效,就可能辅助针灸、推拿、理疗、按摩仪等物理方法,以及心理疗法等,再往后就是我们重点聚焦的方向:微创介入手术和植入器械,主要是神经调控类。

铅笔道:当时国内有没有比较成熟的公司或团队?

赵云:存在很大的空白。早期没有疼痛科时,病人可能被分流到骨科、神外、康复等科室。疼痛科大部分医生是从麻醉科出来的,治疗方案基本是从各个科室汇聚过来,所以很长一段时间大家不认为这里有市场。无论是诊断还是治疗,科研和产品都非常少。

新云医疗创始人赵云

铅笔道:你们的“止痛”产品有哪些?

赵云:我们的核心产品线主要分两大类:微创介入和有源植入类。

先说微创介入。临床非常常见的疼痛是脊柱源性疼痛,比如腰椎管狭窄症,微创介入是这类疾病的有效解决方案。

第二类是有源植入产品,即神经调控设备。主要针对神经病理性疼痛,比如带状疱疹后神经痛、糖尿病性神经痛、幻肢痛等。

疼痛科收治的病人很多,但发展时间太短,缺乏独有的器械生态。骨科有骨科机器人、各种器械,疼痛科却一直没有专属器械。这正是我们要切入的空白。

02 疼痛治疗的市场教育

铅笔道:作为创业公司,跟大厂产品的区别是什么?

赵云:这是关键问题。很多人会问,既然行业已有类似产品,为什么还需要新的方案?原因在于传统产品存在明显局限。

我举个例子:电极植入到脊髓硬膜外腔后,传统系统是给一个固定参数的刺激方案。在静止状态下可能效果很好,患者满意。但人是要活动的,一旦走路、跑步,电极位置会发生位移。发生过度刺激或刺激不足,导致异感、效果下降。最严重的是咳嗽或下蹲时,电极会移动,导致“刺激脱落”,可能失效。而疼痛是24小时持续的,这就使得传统方案的有效率(疼痛缓解率)多在 50% 左右。

我们的闭环系统就是为了解决这个问题。它通过AI实时采集脊髓神经信号,毫秒级调整刺激强度和区域。病人几乎无感知,但始终处于最佳止痛状态。

根据现有文献数据,闭环系统的有效率(疼痛缓解率)从50%提升到80%,有的病例甚至能到 90%。就像自动驾驶一样:系统始终保持在最佳轨迹,出现偏差时自动调整,避免“跑偏”。同时,由于我们的电极有24个触点,存在多种组合方式,避免了药物那样的耐受性问题。

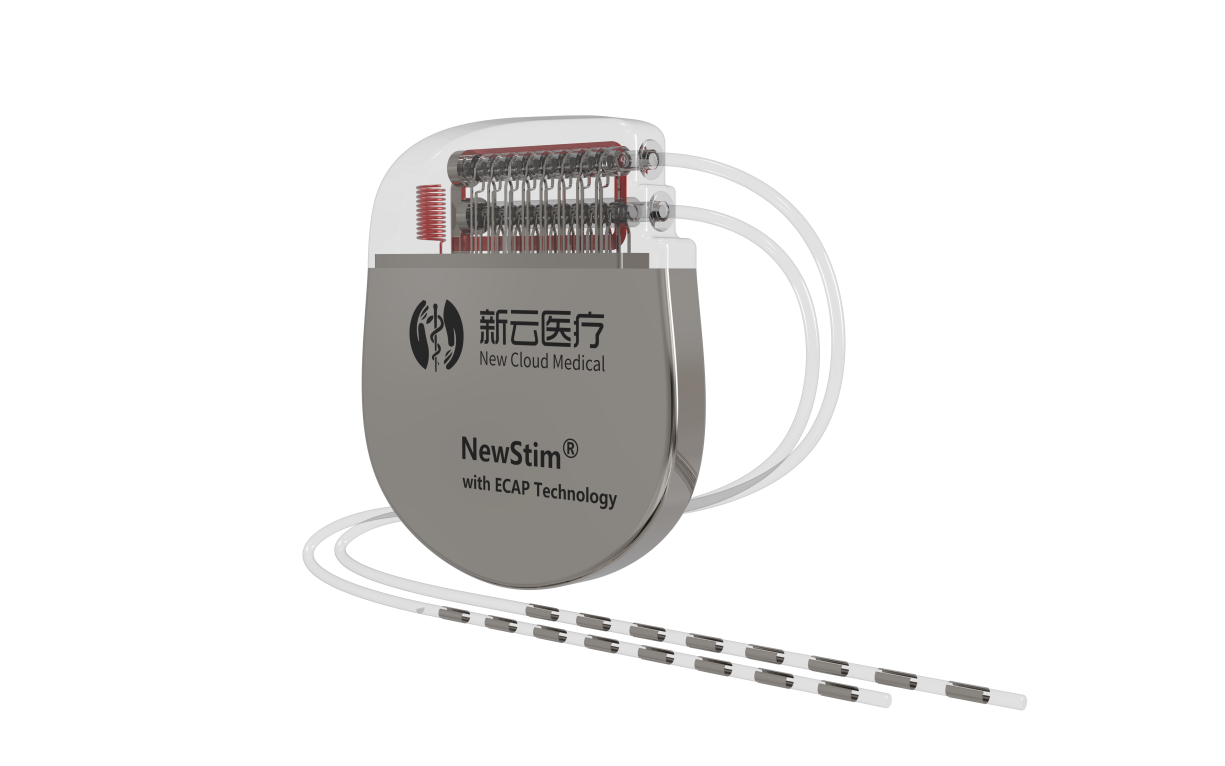

AI闭环植入可充电式脊髓电刺激系统 NewStim

铅笔道:新云知名度比不上雅培、美敦力,在市场上如何培育优势?

赵云:这就是我们后发优势所在。

第一,我们与国内外多家知名医院的疼痛科合作,使产品契合临床需求。

第二,我们的产品项目进入了北京市科技计划课题,是2024年“AI+健康”专项里少有的硬件创新器械。

第三,我们的产品具有自主知识产权,关键技术自主可控。

我们的研发模式——把研发、学术、培训结合在一起,叫“产学研医用”一体化创新模式。这样产品还没上市,医生群体可能已经熟知了。未来的临床试验结果也可以快速呈现给整个行业。

还有一点,创新器械在中国有绿色通道,比如进入中关村创新目录后,医院在首选采购时可能会优先考虑。另外,这类产品本身有医保支付目录,我们是基于这个目录做功能升级。你可以理解成从功能机到智能机,在已有价格项目的同时,疗效可能更优,有助于临床推广。

铅笔道:目前在市场上的覆盖情况是怎样的?

赵云:我们的微创手术器械(PILD手术器械)刚进入临床阶段,重点是覆盖顶尖医院。基本上复旦排行榜(编者注:即中国医院疼痛学专科声誉排行榜)前10的医院,很多是我们的临床合作单位。我们先从大三甲医院切入,这样术式和疗效有了验证,再逐渐推广到更小的医院。同时,我们将会在各地组织学术会议,以培训和手术教学为主,让更多医生掌握这类术式。因为疼痛科引入新术式,本身就是对科室诊疗能力的提升。

铅笔道:在疼痛治疗领域,还需要做哪些市场教育?

赵云:市场教育还有很长的路要走。但“慢性疼痛是一种疾病、必须治疗”的观念正在被普及,央视上有句宣传语“忍痛不是美德”。

医生层面也在变化。以前疼痛科往往是麻醉科医生兼顾,其实麻醉医生最擅长的是腰穿,而腰穿正是微创脊柱手术的基础。我们的所有技术都是微创,没有开放性手术。培训门槛大幅降低,也可以在较短时间内掌握。

疼痛科在医院里的地位越来越高。比如有的医院疼痛科有整栋楼的办公资源,有的有两个病区、92张床位,有的甚至有独立的疼痛科手术室。

还有一点是医院收入结构。疼痛科能够适应DRG/DIP支付模式,更有利于发展。再加上三级医院评审等政策的推动,疼痛科已经成为很多医院的标配。现在的挂号系统,很多医院都有疼痛门诊,而且细分得很详细:腰腿痛、癌痛、三叉神经痛、颈肩痛、糖尿病性神经痛等。这些病症几乎覆盖了全身疼痛,应用场景非常广。

铅笔道:治疗的费用大概是多少?会不会出现患者想用却用不起的情况?

赵云:我们的微创手术器械收费基本不会高于现有同类手术产品。我们的收费也基于最新的临床标准和经济情况,所以定价合理、科学。

医保也有明确指导价,完全覆盖在医保指导价范围内,所以微创手术器械基本不存在“用不起”的问题。相比于AI软件类产品,硬件产品收费路径比较清晰。

03 疼痛治疗的新机会

铅笔道:2025年,疼痛治疗赛道上出现了哪些新机会?

赵云:机会其实一直都在,但现在看得更清楚。首先是人口老龄化带来的需求,每年新增1000万到2000万病人,这是个巨大的患者群体。

其次是治疗方式的选择。药物赛道已经有很多企业,我们选择了器械这条路。疼痛的治疗到现在依然是个“实践科学”,也就是说通过临床实践验证疗效,再去反推机制。全球范围内,对脊髓信号的解读还处在初级阶段,还没有完全解释清楚。

我们公司在发展路径上多加了一层:除了常见的产品迭代(研发代、临床代、上市代),我们还增加了“机制研究代”,希望通过更深入的基础研究,推动下一代治疗方案。

疼痛治疗未来会走向个性化和长期管理。比如通过AI模型帮助病人术后自主管理。在海外,这是可以收费的,所以我们也规划国际化产品,比如中美双注册。这样能积累更多数据,再推动个性化治疗。

往后看,我们不仅会在现有电刺激方向做升级,还会探索声、光、热等多种神经调控方式,针对不同适应症推出全新产品。

铅笔道:出海的准备情况怎么样?

赵云:我们准备在美国启动注册。海外市场主要是欧美,尤其是美国。

铅笔道:在欧美市场,面对大型医疗器械企业,如何竞争?

赵云:首先,知识产权不是问题,我们已经通过了FTO(Freedom to Operate,即确认自己的产品不会侵犯当地已有的专利权。)。第二,我们做的不是简单复制,而是进入新的细分市场,提供差异化有竞争力的产品。

在海外,可能出现两种情况:一种是和大企业合作,另一种是他们基于我们的技术思路,探索新的治疗方法,但不太可能直接复制。和国内“卷”的逻辑不一样,美国市场更尊重差异化和本土化。

另外,海外推广必须本土化。未来我们会在当地设立研发团队,结合文化和临床需求做产品。对于他们来说,这反而是新增的就业和选择。中国企业出海,性价比本来就是优势。我们不一定价格低,但在同等价格下产品性能更好。

目前在海外还没有中国企业在疼痛电刺激疗法领域真正建立品牌,如果我们率先出海,就有机会成为第一梯队。

铅笔道:人工智能对疼痛治疗带来了哪些帮助和提升?

赵云:比如远程管理。我们的器械是植入体内的,病人未来十年甚至更久都与我们紧密绑定。以前手术后不知道病人的真实情况,但AI让我们和病人实现了实时连接。通过脱敏后的数据传输,病人能获得更好的体验,我们也能得到持续反馈,从而不断优化产品。过去这种植入类产品迭代频率很低,未来通过AI学习和分析反馈,迭代效率大幅提升。

AI让疼痛管理变成了现实。疼痛是一种主观感受,过去依赖病人的评分,比如笑脸、哭脸的量表。但有的人同样的疼痛,可能说成三级,也可能是六级,主观性很强。现在利用AI既能得到病人主观反馈,又能结合客观数据来校正。AI通过大规模数据的建模和自动化分析,把这些信息转化成客观指标,医生能够更准确地判断并调整治疗方案。

随着植入量越多,数据越丰富,治疗效果会越来越好。这在过去是不可想象的。

铅笔道:能不能分享一个关于疼痛的故事?

赵云:疼痛的故事很多。我印象最深的有两个。

第一个是诺贝尔奖。2021年,两位美国科学家对按压痛受体和辣椒素受体的研究获得了诺奖。看似普通的疼痛现象,被科学解释清楚,就成为了诺奖级的突破。这说明在疼痛机理上,每一个发现都有可能改变世界。

第二个是病人的故事。一位退役的知名运动员,各方面条件都很好,但长期被疼痛困扰。年轻时留下的运动损伤,随着年龄增长越来越明显。后来找到我们,了解到有专门诊疗疼痛的学科,通过诊断确认病因,实施对症治疗后,疼痛很快得到了缓解。他说重新找回了20年前的感觉。这就是疼痛治疗真正的价值。

有的病人因为疼痛,晚上根本睡不着,浑身不敢动。这不仅是个人的问题,还会给整个家庭带来巨大影响。精神状态的改善,对患者和家人来说都非常重要。即便是享受了很多优质医疗条件的人,也同样可能陷入疼痛无法解决的困境。

联系创业者

进入个人中心-联络人,即可查看请求结果

您还未认证身份,暂时无法和ta联系!请尽快前往个人中心进行创投认证哦。