徐晨华初涉媒体的第一篇文章就让上海某二手车公司的市场总监丢了饭碗。

文| 铅笔道 记者 邱晓雅

导语

徐晨华初涉媒体的第一篇文章就让上海某二手车公司的市场总监丢了饭碗。读者眼里的猛料可能是他一个月前就已经知道的事实。

入行越久,他越觉得做汽车行业新闻就是在江湖打打杀杀。“汽车内容应服务于买车、用车用户,才有价值。”

于是,2014年10月,他成立“有车以后”,从微信公众号切入,做汽车垂直新媒体,为 C 端用户提供买车攻略、用车技巧、车辆实测等内容。

“2016年3月开始,‘有车以后'单篇阅读量均达10万+。”

从初期的单凭感觉,到后来用数据说话,“‘有车以后’已实现弯道超越,坐拥约600万粉丝”。

注: 徐晨华已确认文中数据真实无误,铅笔道愿与他一起为内容真实性背书。

注: 徐晨华已确认文中数据真实无误,铅笔道愿与他一起为内容真实性背书。

“我不喜欢做行业新闻。”回顾过往13年的媒体经历,徐晨华说道。

他觉得报道汽车独家、负面或猛料就是在江湖打打杀杀。“严格来说,汽车新闻不是新闻,是资讯。而资讯应服务于买车、用车用户,才有价值。”

此外,徐晨华发现:第一、传统媒体山河日下。

“在《第一财经日报》时,我们跟新浪汽车有深入合作,写一篇汽车的独家新闻,时不时登上新浪汽车的头版头条。但2007年以后,新浪汽车组建原创队伍,推原创内容,我们的内容很难再登上头条。”

第二、PC 端流量向移动端转移,且80%的移动端流量被微信占领。“2013年,很多人开始做微信公众号。”

第三、国内汽车类互联网公司,在移动端都做得一般。“比如汽车资讯类媒体第一名——汽车之家,移动端流量就没有 PC 端那么大。”

◆ 2015年9月21日,“有车以后”在广州长隆欢乐世界举办车友俱乐部活动。

◆ 2015年9月21日,“有车以后”在广州长隆欢乐世界举办车友俱乐部活动。

2014年10月,徐晨华决定跳出传统媒体,从微信公众号切入,做汽车垂直新媒体。

起初,他将方向定为 To C 端,但考虑到 To C 端的媒体成长缓慢,“一个媒体想要快速成长一定是通过行业新闻”。

于是,他开通了两个微信公众号,一个是为 C 端用户提供买车攻略、用车技巧、车辆实测等内容的“有车以后”,一个是专注于汽车行业独家的“有车舆情”。

2014年10月20日,“有车以后”第一期内容上线,只有两篇文章。“初期,没有什么粉丝,点击量和转发量可想而知。”

为了获取用户,徐晨华给亲朋好友发红包求推广,但效果甚微。

意料之外的是,“有车以后”在11月3日迎来第一波大爆发。一篇《如果所有汽车品牌是一个班的同学》刷爆朋友圈,在仅有几百个粉丝的情况下,一天之内点击量10万+,并有一万多条转发。

11月18日的《假如我在广州车展遇见你》也有7万+的点击量。

“因为这样一两篇爆款,‘有车以后’开始被喜欢汽车的人关注。”

而“有车舆情”因疏于打理,处于被搁置状态。纠结一段时间之后,徐晨华决定将其改造成“一起去 SUV ”,与“有车以后”一起服务那些想买车和有车以后的人。

2015年7月,在回广州的飞机上,徐晨华花了两个小时,满怀信心地写了一篇文章——《深度八卦:哪些高逼格 Jeep 车型可能国产》,“一定能火”。

因为赶时间,他在白云机场回家的 TAXI 上,将其改完发给同事江涛,让他修改及排版。

而第二天,他发现效果并不好,感觉很失落。“我查了很多北美 Jeep 的资料,把所有未来可能拿到中国来生产的产品做了详细分析。”

“问题在哪儿呢?”徐晨华自问。

第一,Jeep 用户群体太小。“2014年整整一年,Jeep 一个品牌才卖8.8万台,而朗逸一款车一年就卖40万台。”

第二,此时“有车以后”的用户群体以二、三、四线城市为主,且多为首次购车。“他们多考虑10~15万价位的车,高逼格的 Jeep 离他们太遥远了。”

而“有车以后”要满足80%用户的核心需求,“所以像‘10万块钱要买什么车’这样的内容才必火”。

◆ “有车以后”公众号

◆ “有车以后”公众号

早在2015年4月,徐晨华就跟团队强调要研究数据,“我们不要节操,要数据”。

“哪些文章是最受用户欢迎的?哪些东西是用户感兴趣的?我们就根据用户的喜好来。”但他自己也犯了这种错误,一度成为反面教材。

考虑到内容编辑的层次不一,徐晨华认为打造内容的过程需要标准化,也就是“汽车资讯内容流水化生产”。

“汽车产品内容是非常容易标准化的。”

比如,一篇新车测评的文章,需要内容编辑从外观、动力、底盘、车身、油耗、保养等多个方面分析,再加一个总结。“内容编辑也扮演着产品经理的角色,不断优化内容模版,实现静态测评+少许动态测评。”

再拿新车上市的文章举例,其采用拟人化的模版,将车型比作一个小孩,有一个出生证,上面写着姓名、体重、身高、父母、出生地、优点、缺点、父母寄语等。

“这样的模版化,对编辑来说不需要费太大的心力,也能确保文章的量产。目前,每个编辑每天可出3篇文章。”

流水线生产时,内容创新并行。“我们非常注重场景感。”

“有车以后”做了一期“小孩被困在车里面该怎么办”的内容。徐晨华找来自己的儿子和同事江涛的儿子出演,用视频展示小孩被困在不同的车里,打开车门的不同方法。

◆ 美女实测

◆ 美女实测

另有火辣美女亲自试车,用“性感图片+火辣视频+文字解析”的形式展示车各方面的性能。

8月左右,“有车以后”已有接近80万粉丝,头条阅读量基本为10万以上。

“能推荐一款行车记录仪吗?”很多“有车以后”粉丝在后台提问。

徐晨华想:“我们要不要在电商上试试水?”

首先,移动互联网是重构人和平台、人和人、人和物的关系,而“人和物是最高阶的关系,粉丝信任才能产生交易”。“有车以后”拥有大量铁粉,“他们每天签到,每天抢沙发,非常活跃”。

其次,微信培养了用户的购物习惯,可直接下单、直接支付,非常便捷。

基于这两点考虑,徐晨华觉得做电商这条路可行。

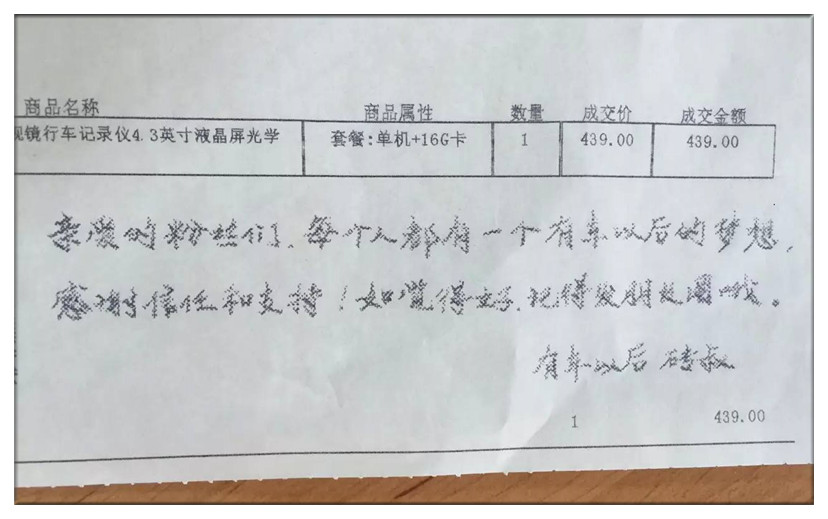

于是,“有车以后”在2016年2月24日的行车记录仪评测文章的末尾做了一个小调查:“你想买哪款行车记录仪?是惠普f500,还是捷渡D600S?”不到12个小时,有7300多人说要购买。

2月25日,“有车以后”第一次电商化尝试上线,200个行车记录仪全部卖空,其中100个惠普f500十分钟内被抢光。

首次做电商,为了给购买行车记录仪的用户以惊喜感,徐晨华从两方面着手。

第一,他找来字写得好的同事,给每个用户手写一段话。“亲爱的粉丝们,每个人都有一个有车以后的梦想......”

◆ 手写语

◆ 手写语

第二,他自己掏钱给每个用户发一块钱红包。“当时正值过年,广东人过年有发红包的习惯。”

◆ 红包

◆ 红包

快要发货时,徐晨华发现钱毛毛躁躁的不好看。于是,他打电话给招行的师弟从银行换到两百张崭新的一元人民币。

万事俱备,只欠东风。令徐晨华没想到的是快递竟然不让发人民币,“现在那一包钱还在我的办公室里”。

此后,“有车以后”还做过两次电商活动,第二次也是卖行车记录仪。截至目前,“有车以后”累积卖了3000多个行车记录仪,销售额超过150万。

最近的一次电商活动是在5月18日,卖的是机油。至20日24点,7110个套装,共计14220瓶机油全部售罄。

◆ 5月20日24点,商品已售罄。

◆ 5月20日24点,商品已售罄。

而在19日,徐晨华接受采访期间,手机还在“嗡嗡……”震动不停。他解释说:“不断有订单进来。”

“未来,我们将继续打造‘内容+电商’的格局。”

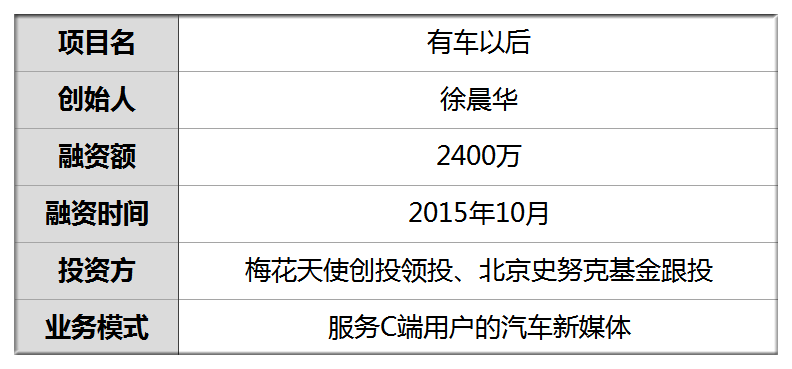

2014年12月8日,“有车以后”获得蓝色光标300万融资,并于去年10月获得由梅花天使创投领投、北京史努克基金跟投的2400万融资。

“3月开始,单篇阅读量均达10万+。”

目前,“有车以后”已有粉丝约600万,日活粉丝达400~500万。

读完文章,有报道需求的创业者请加Pencil-news,可享受铅笔道可爱萌妹纸的热情服务,加好友请注明“求报道”字样;

如需转载、市场合作,请加微信号meera003。

联系创业者

进入个人中心-联络人,即可查看请求结果

您还未认证身份,暂时无法和ta联系!请尽快前往个人中心进行创投认证哦。